I - Description du phénomène

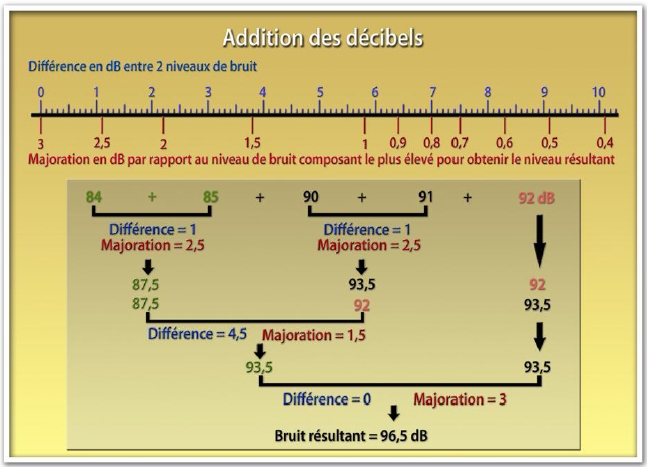

Addition des niveaux sonores (composition)

Attention : les niveaux sonores ne s'ajoutent pas, il se " composent ". De manière schématique, si un équipement de travail produit 80 dB(A), alors :

- 2 équipements de travail produisent 83 dB(A);

- 3 équipements de travail produisent 85 dB(A); -

- 4 équipements de travail produisent 86 dB(A);

- 5 équipements de travail produisent 87 dB(A);

- 10 équipements de travail produisent 90 dB(A).

Lorsque deux équipements de travail qui font le même bruit fonctionnent simultanément, le fait d'en arrêter un diminue le niveau de bruit de 3 dB(A) seulement. La Figure 6 fournit un outil simple permettant de calculer le niveau de bruit résultant de plusieurs sources A noter : à l'extérieur, le niveau sonore est réduit de 6 dB quand la distance entre la source et le récepteur est doublée. Exemple (en l'absence de tout obstacle réfléchissant le son) : Si, à 1 m de la source, le niveau sonore est de 90 dB(A) alors, à 2 m de la source, il est de 84 dB(A) et à 8 m de la source, il est de 72 dB(A).

Figure 6 : Outil simple de composition des décibels

Nota : Composer les décibels par ordre croissant de valeurs. Pour que la différence entre deux niveaux de bruit soit positive, commuter au besoin les deux valeurs.

Définition du phénomène

Le bruit est une vibration qui se propage dans l'air. Il provoque une sensation auditive qui peut être agréable ou devenir désagréable, voire dangereuse si son niveau est excessif. Il se mesure en décibels (dB).

Il se caractérise par :

- son intensité : au-delà de 85 décibels (dB), il y a un risque pour l'audition ;

- sa fréquence, grave ou aiguë : les bruits aigus sont plus dangereux que les graves ;

- sa pression acoustique, qui quantifie l'amplitude d'un son ;

- sa durée : la dose de bruit est proportionnelle au temps d'exposition.

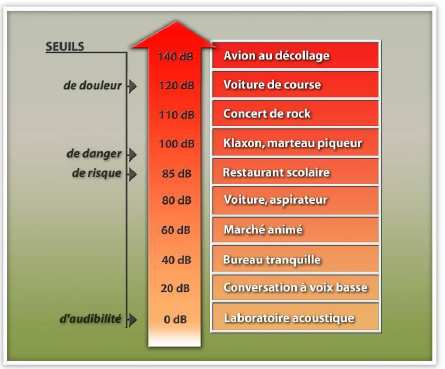

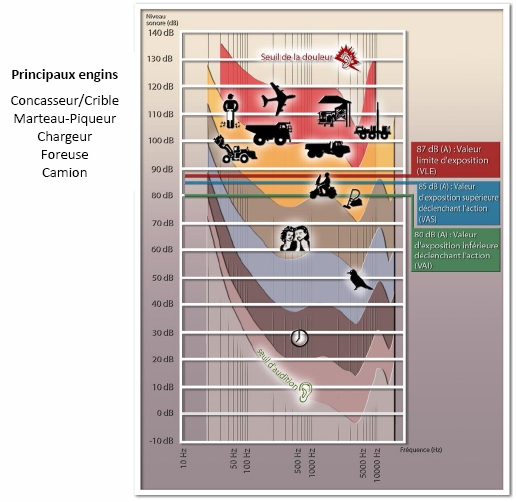

Intensité du phénomène

Les sons (1) audibles se situent entre 0 dB (seuil d'audition) et 140 dB. Le seuil de la douleur se situe aux alentours de 120 à 130 dB. La gêne, notion subjective, est ressentie de manière très variable d'un individu à l'autre.

En conséquence, aucune échelle de niveau sonore objective, aussi élaborée soit-elle, ne peut donner une indication absolue de la gêne occasionnée.

(1) Le mot « son » est synonyme de bruit.

Figure 1 : Échelle du bruit - Seuils d'intensité

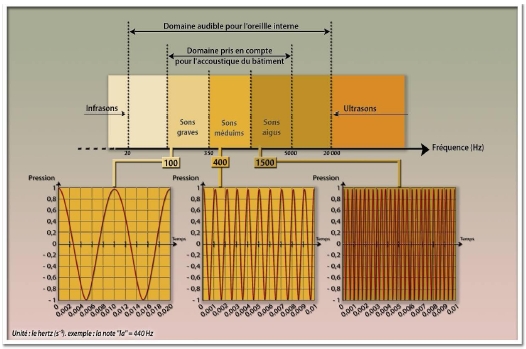

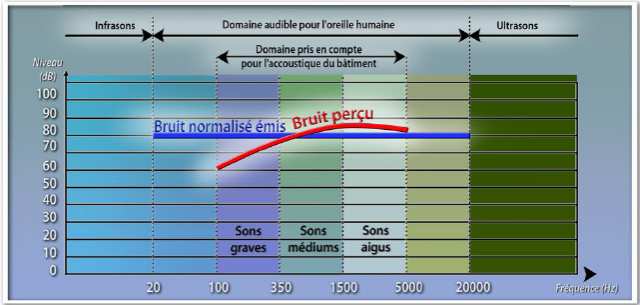

Fréquence

Le son est caractérisé par une fréquence f, nombre de fluctuations de la pression par seconde. Cette fréquence est exprimée en hertz (Hz ou s-1).

L'oreille humaine est sensible à des sons compris entre 20 et 20 000 Hz.

Figure 2 : Échelle des sons : Graves - Médiums - Aigus

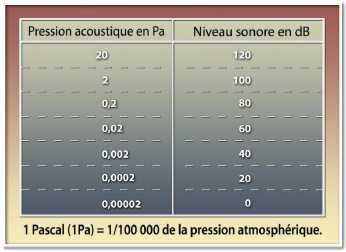

Pression acoustique

La pression acoustique s'exprime en Pascal (Pa). Cependant l'oreille humaine, récepteur ultrasensible, détecte les sons dont la pression acoustique varie de 2.10-5 à 20 Pa. L'utilisation d'une échelle logarithmique, exprimée en dB, permet de réduire cette échelle étendue de pression.

- Lp = 20 log (peff/po) en dB, où : o Lp : niveau de pression acoustique en dB (niveau sonore),

- peff : pression efficace acoustique en Pa,

- po : pression de référence (2.10-5) en Pa.

Figure 3 : Correspondance entre pression acoustique (Pa) et Niveau sonore (dB)

Durée

Le niveau sonore auquel les travailleurs sont soumis peut varier au cours de la journée, voire au cours de la semaine.

Il est donc indispensable de prendre en compte le temps d'exposition (une journée ou une semaine) aux différents niveaux sonores sur une période représentative.

Lorsque la période T (=1/f) est longue, la fréquence est basse, produisant un son grave. Lorsque la période T est moyenne, la fréquence est moyenne, produisant un son médium. Lorsque la période T est courte, la fréquence est élevée, produisant un son aigu.

Perception des bruits - Notion de pondération dB(A) ET dB(C)

D'une manière générale, les études ont montré que la sensibilité de l'oreille en fonction de la fréquence varie d'une personne à l'autre et dépend notamment de l'âge. L'oreille est beaucoup moins sensible aux basses fréquences, comprises entre 20 et 400 Hz, qu'aux fréquences moyennes (qui correspondent à celles de la parole) et aiguës. L'application d'une correction de niveau en fonction de la fréquence permet de rendre compte de la sensibilité de l'oreille (pondération A).

On introduit donc dans les appareils de mesure un filtre correcteur de pondération A, dont la sensibilité varie avec la fréquence. Le niveau de bruit est exprimé en décibels A ou dB(A). Le dB(A) permet d'apprécier effectivement la sensation auditive et peut servir d'indicateur de gêne. La plus petite variation susceptible d'être perçue par l'oreille est de l'ordre de 2 à 3 dB(A).

L'oreille humaine ne filtre pas les bruits de la même manière en fonction de leur intensité. On prend en compte cet effet en utilisant comme unité le décibel C, noté dB(C), notamment pour évaluer les bruits d'impact.

Les différentes notions relatives au décibel (dB), au niveau sonore (en dB(A)), au niveau d'exposition sonore sur une durée de référence (en dB(A)) et au niveau d'émission sonore d'un équipement de travail (en dB(A)), sont rappelées dans le glossaire à la fin du document.

Figure 4 : Illustration de la pondération

Figure 5 : Perception du bruit et sensibilité de l'oreille (Voir Chapitre 3)

II - Impacts possibles sur la santé

Pour une exposition continue sur une journée de travail, on considère que l'ouïe est en danger à partir de 85 dB(A). Si le niveau de bruit est supérieur, l'exposition doit être de plus courte durée. Si le niveau est extrêmement élevé (supérieur à 130 dB(A)), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse.

Effets non traumatiques

Le bruit peut aussi entraîner des effets "non traumatiques" ou "extra-auditifs", c'est-à-dire néfastes pour d'autres fonctions que l'audition. Les effets non traumatiques du bruit se manifestent de manière physiologique et comportementale.

Le bruit favorise le risque d'accident du travail pour plusieurs raisons :

- le bruit exerce un effet de masque sur les signaux d'alerte ;

- le bruit perturbe la communication verbale ;

- le bruit détourne l'attention.

Selon les études épidémiologiques, les troubles cardiovasculaires, en particulier l'hypertension, sont plus fréquents chez les travailleurs exposés au bruit. Ils ont tendance à augmenter avec l'ancienneté de ces travailleurs à un poste de travail bruyant. Il semble que ces troubles dépendent également du caractère prévisible ou non du bruit, du type d'activité exercée et d'autres facteurs de stress.

L'exposition au bruit pendant le travail a des conséquences négatives sur la qualité du sommeil.

Par exemple, une exposition diurne de 12 heures à 85 dB(A) provoque une réduction du nombre et de la durée des cycles de sommeil ; si bien que le bruit interfère avec la fonction "récupératrice" du sommeil et peut entraîner une fatigue chronique. C'est d'autant plus vrai chez les personnes travaillant de nuit et devant dormir pendant la journée. Le bruit peut aussi constituer un facteur de stress au travail dans la mesure où il est chronique, imprévisible et incontrôlable. La gêne liée au bruit est aussi associée à l'insatisfaction au travail, à l'irritabilité, à l'anxiété, voire à l'agressivité.

Enfin, le bruit détériore la performance des travailleurs dans les tâches cognitives, surtout lorsqu'elles sollicitent la mémoire à court terme. On recommande de ne pas dépasser 55 dB(A) pour un travail nécessitant une attention soutenue.

Fatigue auditive

A la suite d'une exposition à un bruit intense, on peut souffrir temporairement de sifflements d'oreille, de bourdonnements (acouphènes) ainsi que d'une baisse de l'acuité auditive. Les dégradations de l'audition se situent en particulier dans le haut médium et l'aigu, ce qui donne la sensation d'écouter avec "du coton dans les oreilles". Cette fatigue auditive demande quelques semaines sans surexposition au bruit pour disparaître. Le bruit est cause de fatigue, même sous les seuils réglementaires.

Surdité

L'exposition prolongée à des niveaux de bruit intenses détruit peu à peu les cellules ciliées de l'oreille interne. Elle conduit progressivement à une surdité, dite de perception, qui est irréversible. L'exposition à certains solvants, dits ototoxiques, peut amplifier ce phénomène. Dans ce cas, la chirurgie n'est d'aucun secours. L'appareillage par des prothèses électroniques se contente d'amplifier l'acuité résiduelle, il ne restitue pas la fonction auditive dans son ensemble, d'où une efficacité limitée.

| 1er stade | Surdité légère | Le sujet ne se rend pas compte de sa perte auditive car les fréquences de la parole sont peu touchées. |

| 2nd stade | Surdité moyenne | Les fréquences aiguës de la conversation sont touchées, le sujet devient "dur d'oreille" et ne comprend plus distinctement ce qui se dit. |

| 3ème stade | Surdité profonde et irréversible | Il existe d'autres surdités dont les causes sont sans rapport avec ce type d'exposition et qui peuvent, dans certains cas, être opérées ou corrigées. |

Tableau 1 : Stades de la surdité

La surdité peut être reconnue comme une maladie professionnelle selon des critères médicaux, professionnels et administratifs bien précis, qui sont stipulés dans le tableau n° 42 des maladies professionnelles du régime général. Ce tableau a été modifié plusieurs fois, notamment en 1981 où la liste des métiers a été élargie. Si bien que le nombre de surdités reconnues s'est accru brutalement dans les années qui ont suivi.

Seule la surveillance de l'audition par le médecin du travail permet de détecter la sensibilité d'une personne au bruit et de faire les bilans des pertes auditives.

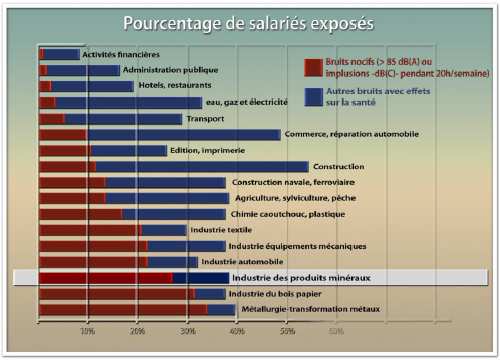

Le graphique suivant illustre le pourcentage de salariés exposés à des bruits pouvant impacter la santé. On constate que 25 % des salariés intervenant pour l'industrie des produits minéraux est confronté à des bruits potentiellement nocifs. Cette valeur monte à plus de 70 % (Résultats SUMER 2003) pour la catégorie des ouvriers du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics et de l'extraction (à comparer au 18 %, toutes catégories confondues).

Figure 7 : Pourcentage de salariés exposés au bruit (Enquête SUMER 2003 - Publication 25-3 de juin 2005)

III - Evaluation, actions et prévention/protection

Agir sur l'environnement de travail

Réduction du bruit à la source

Agir sur la source du bruit, c'est-à-dire le plus souvent directement sur l'équipement de travail, est le moyen le plus efficace de lutter contre le bruit sur les lieux de travail. Cette démarche est à privilégier, dans les limites permises par la technique, avec la collaboration du constructeur de l'équipement de travail.

Bien des solutions simples existent. Voici quelques exemples :

- une affaire d'ingéniosité : l'emploi de lames de caoutchouc permettant de freiner la chute d'objets dans un réceptacle réduit fortement le bruit de choc ;

- un changement de technologie... qui n'affecte ni les cadences, ni le prix de revient : le rivetage par pression, presque silencieux, qui remplace le rivetage par choc, très bruyant ;

- des matériaux nouveaux : l'emploi de tôles amorties pour les structures métalliques d'un équipement de travail permet de réduire l'émission sonore due aux vibrations internes ;

- des dispositifs spécifiques tels que les silencieux d'échappement ou d'écoulement.

Lors de l'achat d'un équipement de travail ou d'un outil bruyant, il faut prendre en compte la protection des travailleurs. On précisera en particulier, dans le cahier des charges, que le niveau de bruit doit être aussi bas que techniquement possible, en intégrant les sources de bruit induites par tout le processus opérationnel.

Limitation de la propagation du bruit

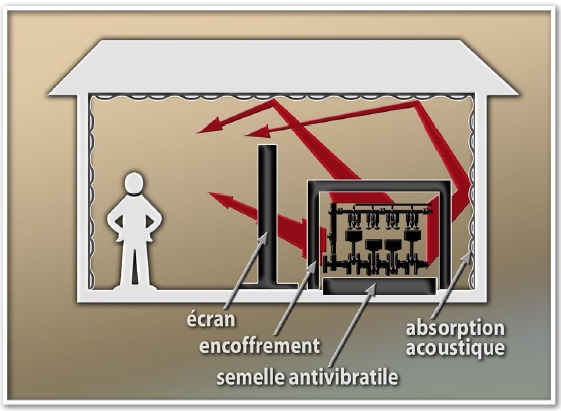

De nombreuses actions peuvent être envisagées pour limiter la propagation du bruit, parmi celles-ci, citons :

- L'éloignement : Dans certains cas, on peut éloigner les travailleurs des zones les plus bruyantes, au moins pendant une partie de la journée. En effet, le niveau de bruit baisse avec l'éloignement, surtout en cas de travail à l'extérieur ou si les parois absorbent efficacement les sons. On peut aussi faire tourner les travailleurs entre des postes bruyants et non bruyants ou déplacer des équipements bruyants.

- Le traitement acoustique du local : On peut revêtir les parois du local - le plafond, mais aussi les murs et les cloisons - d'un matériau possédant la propriété d'absorber fortement le son. L'efficacité de cette technique est cependant limitée aux zones éloignées des sources de bruit. Elle ne permet donc pas de réduire le bruit directement aux postes de travail bruyants.

- Le cloisonnement des équipements de travail : Cloisonner, c'est séparer l'ensemble des sources de bruit des opérateurs par la mise en place d'une paroi.

- Les encoffrements des équipements de travail : Un encoffrement est une boîte présentant une isolation acoustique élevée, à l'intérieur de laquelle est placée l'équipement bruyant. Solution de plus en plus souvent mise en œuvre, elle est efficace si :

- l'équipement est automatique ou nécessite peu d'interventions manuelles ;

- l'encoffrement fait l'objet d'un entretien minutieux. Mais un joint défectueux de panneaux, de porte, peut faire chuter fortement l'efficacité d'un encoffrement. Il faut aussi penser au traitement acoustique des ouvertures de cet encoffrement (mise en place de tunnels acoustiques aux accès).

- Les talus ou digues : L'édification d'une digue ou d'un talus ayant vocation à limiter la propagation du son peut constituer une solution intéressante dans le contexte des carrières. Cette solution présente le double avantage d'utiliser des matériaux disponibles sur le chantier et de pouvoir être adaptée au contexte évolutif de la carrière.

Conception - Normalisation

Une bonne conception du poste de travail peut limiter fortement l'exposition des travailleurs, réduisant ainsi la nécessité ultérieure d'agir sur l'environnement de travail.

La limitation des valeurs admissibles de puissance acoustique des engins de chantier par le législateur constitue également un moyen de prévention directement lié à la conception.

A titre d'exemple, les niveaux admissibles de puissance acoustique autorisée depuis le 3 janvier 2006 sont les suivants pour quelques engins de chantier représentatifs :

| Type de matériel | Puissance nette installée P (kW) | Niveau admissible de puissance acoustique (dB) |

| Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes | P <=8 kW (11 CV) | 105 |

| Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes | 8 kW (11 CV) < P < 70 kW (95 CV) | 106 |

| Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes | P > 70 kW (95 CV) | 86 + 11 lg P |

| Bouteurs ou chargeuses ou chargeuses-pelleteuses sur chenilles | P<= 55 kW (74 CV) | 103 |

| Bouteurs ou chargeuses ou chargeuses-pelleteuses sur chenilles | P > 55 kW (74 CV) | 84+11 lg P |

| Bouteurs - Chargeuses - Chargeuses-Pelleteuses sur roues - Tombereaux - Niveleuses - Compacteurs de remblais et de déchets, de type chargeuse - Engins de compactage non vibrant | P <= 55 kW (74 CV) | 101 |

| Bouteurs - Chargeuses - Chargeuses-Pelleteuses sur roues - Tombereaux - Niveleuses - Compacteurs de remblais et de déchets, de type chargeuse - Engins de compactage non vibrant | P > 55 kW (74 CV) | 82+ 11 lg P |

Tableau 2 : Valeurs admissibles de puissance acoustique

On constate que les niveaux admissibles de puissance acoustique sont supérieurs à 100 dB pour la plupart des engins présentés.

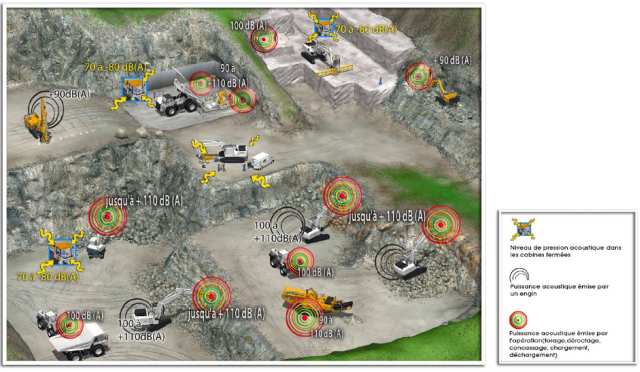

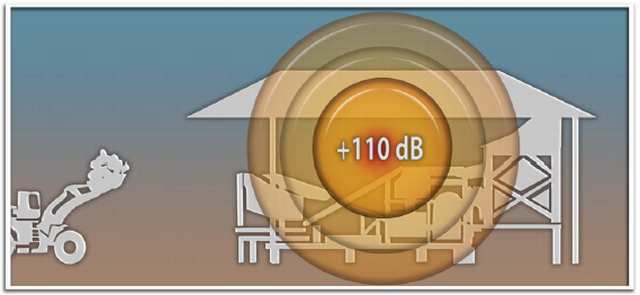

Le diorama situé en Figure 10, et la Figure 11, illustrent le niveau de puissance acoustique de quelques équipements de travail caractéristiques d'une carrière en exploitation. Les valeurs proposées correspondent à des " moyennes " caractéristiques d'engins, de puissance moyenne, collectées sur les sites Internet de différents constructeurs. Il ne s'agit que de valeurs indicatives par type d'engin, valeurs qui sont fonction des conditions de site et du type d'activité en cours. Par exemple, on pourra noter que le bruit émis par une foreuse (85 à 90 dB) sera couvert par celui d'une chargeuse sur roues lors du déversement des matériaux (+100 dB) chocs acier-roche).

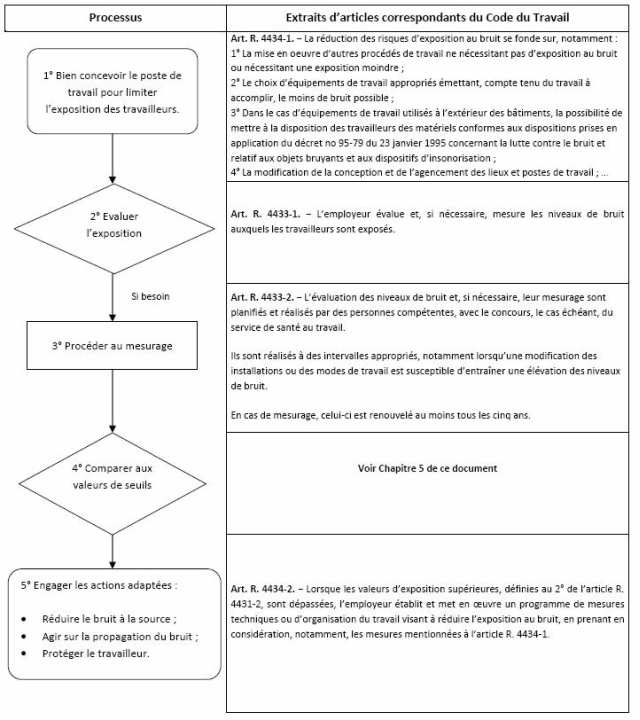

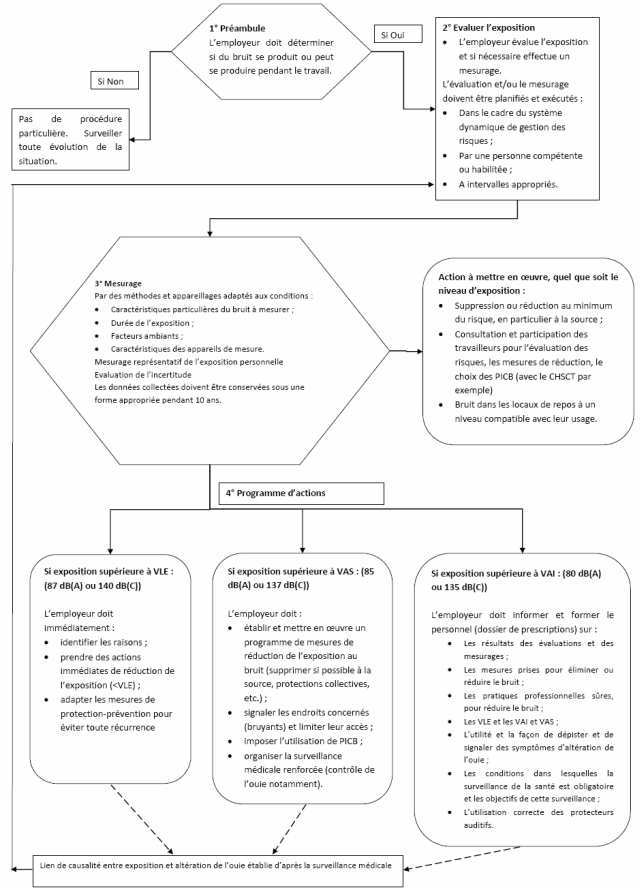

Démarche générale d'évaluation des risques

Figure 9 : Démarche générale d'évaluation des risques

Protéger individuellement les travailleurs exposés

Lorsque tous les moyens de protection collective contre le bruit ont été envisagés et qu'ils n'ont pu être mis en œuvre, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons financières, on peut recourir à des protecteurs individuels. Ils sont peu coûteux, mais pas toujours bien acceptés du fait de leur inconfort.

On peut considérer que les cabines insonorisées pour le personnel sont des protections individuelles (Elles sont plus efficaces si elles sont climatisées).

Les protecteurs individuels contre le bruit (PICB) reposent tous sur le même principe : former un obstacle à l'accès des ondes sonores dans l'appareil auditif.

Dans la pratique, on distingue deux catégories de matériels :

- les protecteurs munis de "coquilles" (casques, serre-tête, serre-nuque) qui constituent un obstacle au niveau du pavillon de l'oreille et qui englobent ce dernier ;

- les bouchons d'oreilles qui obstruent le conduit auditif.

Pour qu'un PICB joue bien le rôle de protection, il doit être :

- efficace, c'est-à-dire affaiblir suffisamment le bruit auquel est exposé le sujet ;

- le plus confortable possible ;

- porté en permanence (sous la responsabilité de l'exploitant).

Le PICB doit être correctement choisi. Cela signifie qu'il doit être adapté au type d'agression sonore sans pour autant isoler l'utilisateur des bruits utiles à la tâche à effectuer (les fréquences de la parole, par exemple, doivent passer). Pour l'aider dans son choix, l'employeur pourra se reporter au document INRS - ED 868 sur " Les équipements individuels de protection de l'ouïe ".

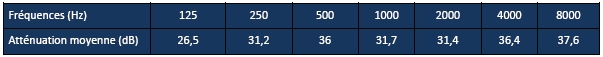

Un PICB peut couramment permettre un affaiblissement global (noté SNR) de 20 dB(A) à plus de 35 dB(A). Cependant, le choix ne devra pas se faire uniquement sur la valeur SNR mais en tenant compte de la protection en fonction de chaque gamme de fréquences d'exposition. Les principaux fabricants fournissent, sous forme d'un tableau, les valeurs d'atténuation de leur PICB en fonction des fréquences. Le Tableau 3 illustre un exemple d'atténuation pour un casque dont le champ d'application est : pilons, tables vibrantes, pyrotechnie, hélicoptères, avion, stand de tir…

Tableau 3 : Exemple de valeurs d'atténuation pour un casque à forte atténuation dans les fréquences basses et médiums

D'autre part, il faut rappeler que tout retrait du PICB au cours de la journée de travail réduit très vite son intérêt. Par exemple, pour une exposition de 8 heures à 100 dB(A) avec un PICB atténuant 30 dB(A), le retrait du PICB pendant seulement une minute diminue la protection effective de 5 dB(A).

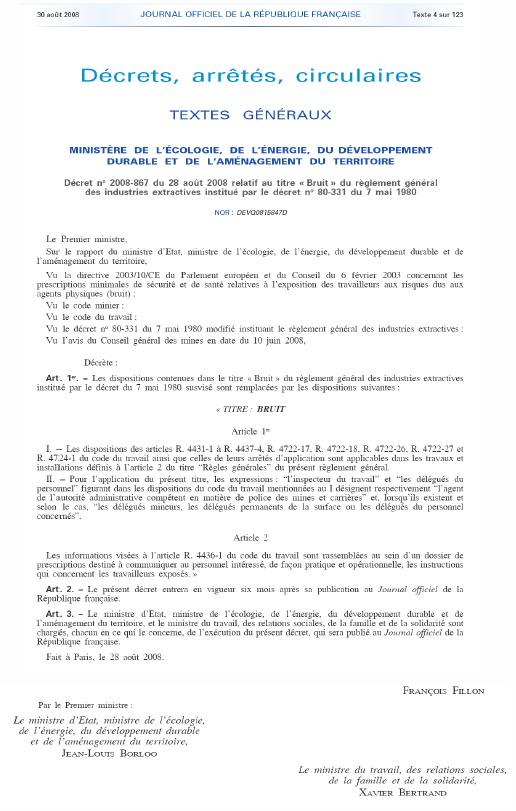

Réglementation

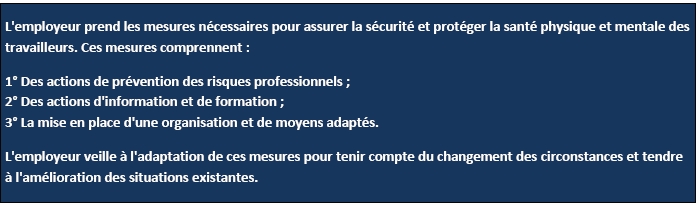

Le cadre réglementaire de la prévention des risques liés à l'exposition au bruit est identique à celui de tout autre risque. La prévention des risques professionnels s'appuie sur une démarche dont les principes généraux sont édictés par le Code du travail (article L. 4121-1).

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

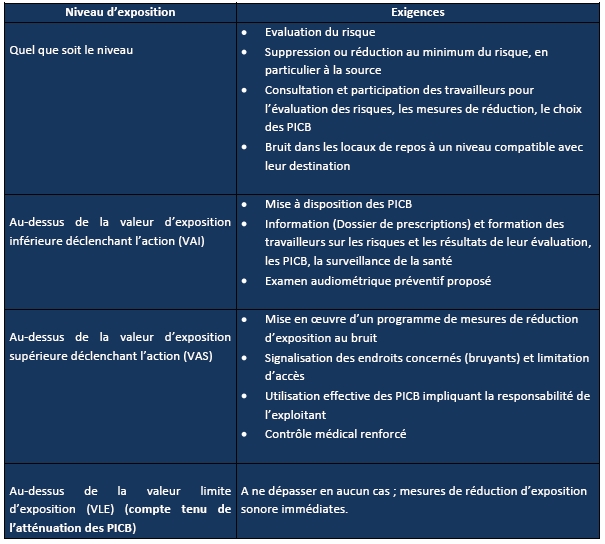

Figure 8 : Principales obligations de l'employeur

Le bruit fait l'objet d'une réglementation qui vise à protéger les travailleurs contre les risques liés à une exposition prolongée. Depuis 1963, il est reconnu comme cause de maladies professionnelles (tableau n° 42 du régime général) et depuis 1981 dans le tableau n° 46 du régime agricole.

L'évaluation du risque se fait essentiellement par rapport au niveau d'exposition sonore quotidienne exprimé en dB(A).

La réglementation se réfère également au niveau de pression acoustique de crête pour les bruits intenses mais courts. La réglementation en la matière, qui a récemment évolué avec la transcription de la directive européenne 2003/10/CE par le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, s'articule autour de 3 principaux axes " hiérarchisés ":

- Évaluer les risques

- Agir sur l'environnement de travail

- Protéger les travailleurs exposés

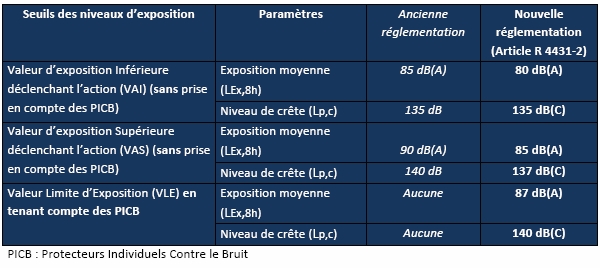

Seuils d'exposition

Les exigences de la réglementation (Code du Travail - Article R. 4431-2) sont basées sur la comparaison de l'exposition sonore du salarié à différents seuils : si ces seuils sont dépassés, certaines actions doivent être entreprises.

L'exposition est évaluée à partir de deux paramètres :

- L'exposition " moyenne " (2) sur 8 heures (notée LEx,8h)

- Le niveau de bruit impulsionnel maximal, dit " niveau crête " (noté Lp,c)

Chacun de ces deux paramètres est comparé à 3 seuils :

- Valeur d'exposition inférieure déclenchant l'action (VAI) : c'est le seuil le plus bas ; il déclenche les premières actions de prévention ;

- Valeur d'exposition supérieure déclenchant l'action (VAS) : c'est le second seuil ; des actions correctives doivent être mises en œuvre ;

- Valeur limite d'exposition (VLE) : ce troisième seuil est un élément nouveau dans la réglementation. Il ne doit être dépassé en aucun cas. A la différence des seuils précédents, il prend en compte l'atténuation du bruit apportée par les protecteurs individuels.

Les tableaux ci-après donnent les valeurs de ces seuils pour chacun des deux paramètres d'exposition, puis les actions requises lorsqu'ils sont dépassés.

(2) L'article R. 4431-4 du Code du Travail précise toutefois que : " Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'inspecteur du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention. Cette substitution ne peut être faite qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités. "

Figure 13 : Réglementation - Valeurs de seuil des niveaux d'exposition

Figure 14 : Actions requises en fonction du niveau d'exposition

Évaluation des risques

L'évaluation des risques constitue le second point de la démarche de prévention qui incombe à tout employeur dans le cadre de son obligation générale de sécurité à l'égard de son personnel.

Pour l'aider dans cette démarche, l'employeur peut notamment faire appel au médecin du travail et, lorsque cela est possible, au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou aux délégués du personnel (DP).

Le médecin du travail peut collaborer utilement à l'évaluation des risques, en raison de sa connaissance des situations de travail, grâce à ses actions menées au sein de l'entreprise (visite des locaux, des postes de travail…) et à ses missions de surveillance médicale des salariés.

Cette évaluation des risques commence par une estimation du niveau sonore. S'il faut élever la voix pour communiquer c'est que le niveau sonore est élevé : à 2 mètres de distance, s'il faut crier, c'est qu'il est d'au moins 85 dB(A). On peut aussi se reporter à des éléments de référence, comme les notices d'utilisation des équipements de travail et des outils bruyants. Ensuite, il faut passer au mesurage.

Le succès d'une action de réduction du bruit dépend, pour une large part, de la pertinence de l'analyse des situations de travail réelles des opérateurs exposés.

Les résultats de l'évaluation des risques doivent être transcrits dans le document unique (article R. 4121-1 du Code du travail) ou le document de Santé et de Sécurité (dans le cas présent DSS). Au-delà du strict respect de l'obligation réglementaire, ce document doit permettre à l'employeur d'élaborer un plan d'actions définissant les mesures de prévention appropriées aux risques identifiés.

Le problème du bruit peut être pris en compte très en amont : un changement de procédé ou dans l'organisation du travail peut être une solution très efficace. On peut ensuite agir sur la source du bruit, sur sa propagation, ou sur le récepteur (le travailleur exposé). Les solutions collectives sont les plus efficaces (voir Figure 12), elles doivent donc être mises en place en priorité.

Figure 10 : Illustration des ordres de grandeur des puissances acoustiques émises par quelques engins de chantier représentatifs

Figure 11 : Illustration de la puissance acoustique émise par une installation fixe représentative

Figure 12 : Les différents types de protections collectives

IV - Méthodes de mesure

Comment mesure-t-on les bruits impulsifs et les bruits d'impact ?

La mesure spécifique des bruits impulsifs ou des bruits d'impact ne présentent pas un caractère habituel. A ce titre, des appareillages spécialement dédiés sont nécessaires.

De manière usuelle, il faut retenir que, même si les dosimètres et sonomètres intégrateurs ne mesurent pas spécifiquement le bruit impulsif, ils en tiennent compte dans la mesure de l'exposition acoustique.

En milieu industriel, où le bruit de fond est ordinairement fort, des dosimètres ou des sonomètres intégrateurs assez sensibles pour capter les crêtes des bruits impulsifs sont tout à fait appropriés. Les bruits continus et impulsifs sont ainsi mesurés du même coup.

Dans quelles conditions faire la mesure ?

On veillera à s'assurer que l'étalonnage de l'appareil a été réalisé spécifiquement pour l'environnement de travail à contrôler. Ainsi, lorsque la mesure doit être réalisée en souterrain, l'étalonnage doit être fait au fond et non en surface. Il doit également tenir compte des conditions de pression régnant dans la zone de mesure (secteur en surpression par exemple).

Compte tenu de la spécificité de l'exploitation des matériaux, les mesures peuvent se faire en définissant :

- des zones géographiques homogènes dans lesquelles les types d'exposition sonore sont similaires en intensités et en fréquences sur une même période représentative ; ou :

- des groupes d'individus homogènes qui sont soumis à (ou qui sont à l'origine) des types d'exposition sonore semblables (même gamme d'intensités et de fréquences sur une même période représentative).

La définition de ces zones et/ou de ces groupes peut permettre de simplifier la démarche de mesure. L'homogénéité des zones et/ou groupes homogènes doit être facilement démontrable et correspondre à l'activité effective du travailleur.

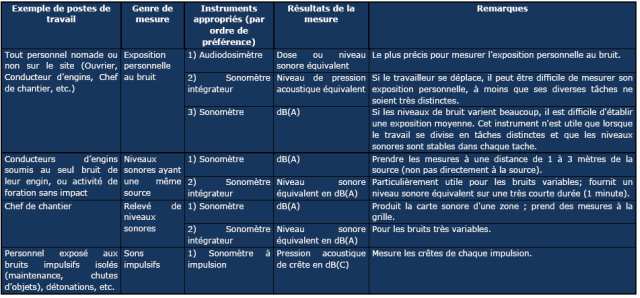

Tableau 4 : Indications sur le choix d'un instrument de mesure

Nota : Evaluations et mesurages doivent être réalisés à intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci doit être renouvelé au moins tous les cinq ans.

Introduction

Des techniques et des instruments divers peuvent servir à mesurer le bruit. Le choix dépend du genre de bruit à mesurer et des données qu'il faut recueillir. Le présent chapitre donne un aperçu des diverses étapes de mesurage du bruit.

La mesure ne doit intervenir qu'en seconde étape, après la démarche préliminaire qui consiste à observer si le bruit semble poser un problème, en faisant le tour des locaux à la recherche des signes suivants :

- bruits plus forts que celui d'une circulation routière intense ;

- nécessité d'élever la voix pour se faire entendre à un mètre de distance ;

- employés qui doivent monter le volume ordinaire de la radio pour bien l'entendre après une période de travail ;

- après quelques années de travail, l'employé trouve difficile de communiquer en public où il y a des voix et des sons divers.

Si le bruit est source de problèmes, Il faut établir quels sont les niveaux d'exposition, c'est-à-dire la " dose " de bruit à laquelle chaque employé est exposé. Si l'exposition est constante, les données qui existent sur des lieux de travail semblables peuvent servir de référence de niveaux d'exposition. Si les niveaux de bruit varient au cours de la journée ou si l'employé se déplace, il faut faire appel à la dosimétrie.

Quels genres d'instruments servent pour évaluer le bruit ?

Les instruments les plus courants pour mesurer le bruit sont le sonomètre, l'audiodosimètre et le sonomètre intégrateur. Il est important de comprendre le calibrage, le fonctionnement et la lecture des instruments qui sont utilisés. À cette fin, le guide d'utilisation du fabricant donne la plupart des renseignements nécessaires. Le Tableau 4 donne des indications sur le choix d'un instrument de mesure en fonction du genre de mesures à réaliser, pour quelques postes de travail typiques en industrie extractive.

La description des trois types d'appareils est proposée en annexe.

V - Protocole d'actions

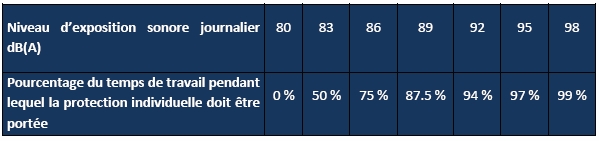

Conditions de mise en oeuvre des équipements de protection individuelle (EPI ou PICB)

Si le bruit ne peut être réduit par d'autres moyens alors :

- si l'exposition est supérieure à la VAI (80 dB(A) ou 135 dB(C)) : des équipements de protection individuelle doivent être disponibles et leur usage est conseillé ;

- si l'exposition est supérieure à la VAS (85 dB(A) ou 137 dB(C)) : des équipements de protections individuelles doivent être utilisés obligatoirement.

Les équipements de protection individuelle doivent être correctement choisis pour éliminer ou réduire au minimum le risque. Ils doivent être appropriés et correctement adaptés. En théorie, les temps de port minimaux des EPI correspondent aux valeurs indiquées dans le Tableau 5. Mais, compte tenu du fait que les équipements de travail utilisés en carrière émettent des niveaux sonores supérieurs à 90 dB(A), on comprend que les EPI doivent être portés en permanence dans les zones concernées.

Tableau 5 : Indication sur le temps nécessaire de port des protections individuelles pour ne pas dépasser une exposition journalière de 80 dB(A)

L'employeur doit faire respecter l'obligation de port et doit vérifier l'efficacité des mesures de protection individuelle prises.

Attention : Des dérogations sont possibles si les EPI (ou PICB) sont susceptibles d'entraîner un risque plus grand pour la santé que leur non-utilisation.

Formation

Si l'évaluation des risques laisse apparaître que des travailleurs sont exposés à un niveau sonore supérieur ou égal à la Valeur d'Action Inférieure VAI : (80 dB(A) ou 135 dB(C)), l'employeur doit :

Informer et former le personnel (dossier de prescriptions) sur :

- les résultats des évaluations et des mesurages ;

- les mesures prises pour éliminer ou réduire le bruit ;

- les pratiques professionnelles sûres, pour réduire le bruit ;

- les VLE et les VAI et VAS ;

- L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;

- les conditions dans lesquelles la surveillance de la santé est obligatoire et les objectifs de cette surveillance ;

- l'utilisation correcte des protecteurs auditifs.

Surveillance de la santé

Si l'exposition est supérieure à VAI (80 dB(A) ou 135 dB(C)) :

Le travailleur peut bénéficier, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif.

Si l'exposition est supérieure à VAS (85 dB(A) ou 137 dB(C)) :

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à ces niveaux de bruit. Cette surveillance a pour objet le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.

Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

Si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, il appartient à l'employeur de :

- revoir en conséquence l'évaluation des risques ;

- compléter ou modifier les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques ;

- tenir compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques, y compris une éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.

VI - Références bibliographiques

ATLAS COPCO - Diorama-Quarry graphic - Photo n° 302681

Centre Canadien d'Hygiène et de Sécurité au Travail - CCHST - Mesures du bruit sur les lieux de travail. Site internet : http://www.cchst.ca/

Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit - CIDB - Site internet : http://www.bruit.fr/

Code du Travail - Partie Réglementaire - Annexe au décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - Journal Officiel du 12 mars 2008 - Annexe au n°61

COFRAC - Organismes accrédités par le Comité français d'accréditation - http://www.cofrac.fr/

Connaître pour Agir - Fiche 19 : Le bruit, l'ennemi de tous - publication de l'Agence régionale de l'environnement de Haute-Normandie- http://ww.arehn.asso.fr

Définitions et Enjeux - Inspection des Installations Classées - Site du Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement

Durables - www.ecologie.gouv.fr

Direction des évaluations environnementales - Projet de parc éolien - Climat Sonore - Québec

Résultats SUMER 2003 - Les expositions aux risques professionnels par famille professionnelle - Documents d'études - DARES - n° 121 - Décembre 2006

Gendarmerie Nationale - Mémento Bruit - Octobre 2003

INRS - Documents pour le Médecin du Travail - " Le bruit au travail en 2003 : une nuisance qui touche trois salariés sur dix - n°103 - 2005

INRS - Dossier Bruit 2008 - Site internet : http/www.inrs.fr

INRS - Les équipements de protection individuelle de l'ouïe - ED 868

INRS - Techniques de réduction du bruit en entreprise. Quelles solutions, comment choisir. - ED 962

INRS - Le bruit - Aide mémoire juridique - TJ16 INRS - Sécurité et Santé au Travail - Site internet : http://www.inrs.fr

INRS - Techniques de réduction du bruit en entreprise - Exemples de réalisation - ED 997 - Décembre 2007 - Fiches 5, 19, 20, 22 à 24, 39, 44, 47, 50, 70 et 92.

Législation Française sur le bruit - Site internet : http://www.bruit.org

Le portail romand du développement durable - Introduction au bruit - Le bruit : Définition, Mesures, Bases légales - Site internet : http://www.cohabiter.ch/

Mesures (Revue) - n°737 - Mesures acoustiques - Trois normes pour mesurer le bruit des machines - Septembre 2001

Mesures et Traitements - Inspection des Installations Classées - Site du Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables - www.ecologie.gouv.fr

Organisation Internationale du Travail - Votre santé et votre sécurité au Travail - Le bruit au travail http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/noise/nomain.htm

Réglementation Bruit - Inspection des Installations Classées - Site du Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables - www.ecologie.gouv.fr

SOBANE - Unité Hygiène et Physiologie du Travail, Université catholique de Louvain - Bruit : Fiches d'aide - 2003

SOBANE - Evaluation, Prévention et Amélioration des risques liés au bruit - Rapport de l'étude d'Analyse, niveau 3

SPECTRA - Ingénierie en Acoustique - Notions et Normes acoustiques - Site internet : http://www.spectra.fr/

Techniques de l'Ingénieur - Bruit des ventilateurs - Parties 1 et 2 - Doc. BM 4 177 et 178 - Alain GUÉDEL

Techniques de l'Ingénieur - Méthodologie de réduction du bruit en milieu professionnel - Doc G2 760 - Jean-Michel MONDOT et Anne-Marie ONDET

VII - Annexes

Décret n° 2008-867 du 28 août 2008 relatif au titre " Bruit" du réglement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980

Glossaire

Le décibel (dB) - Un niveau de bruit s'exprime en décibels qui est, par définition, vingt fois le logarithme décimal du rapport de p (pression acoustique) à p0, pression acoustique de référence.

Le décibel n'est donc pas une grandeur physique. Les décibels ne s'additionnent pas. L'échelle logarithmique perturbe le non-spécialiste. En acoustique, on utilise des indicateurs uniques pour représenter des phénomènes complexes dans un but de caractérisation, de comparaison, de choix, de jugement. Il est essentiel de ne pas confondre les trois grandeurs suivantes.

Le niveau sonore [en dB(A)] - Principal indicateur unique, il représente la somme de toute l'énergie contenue dans la gamme de fréquences audibles, pondérée pour tenir compte de la sensibilité de l'oreille aux différentes fréquences. Il est généralement associé à un lieu et à une durée. Bien qu'il s'agisse d'un indicateur simple à mesurer qui peut être comparé à des valeurs seuils réglementaires ou contractuelles, il ne représente en aucun cas une information suffisante pour connaître le type de bruit, et orienter les solutions techniques pour le diminuer.

Le niveau d'exposition sonore sur une durée de référence [en dB(A)] - Il représente, par exemple, le niveau d'exposition journalier d'un individu sur son lieu de travail, le niveau d'exposition de nuit d'un riverain d'une installation bruyante. Il s'agit du niveau sonore pondéré A d'un bruit stable de même énergie totale que le bruit considéré sur la période de référence (8 h pour l'exposition sur le lieu de travail, période 22 h à 7 h pour l'exposition d'un riverain de nuit). En aucun cas, ce type de grandeur ne doit être confondu avec le niveau sonore ambiant relevé à un instant donné.

Le niveau d'émission sonore d'un équipement de travail (puissance acoustique (3) ou pression acoustique d'émission) [en dB(A)] - Ce niveau est une caractéristique intrinsèque de l'émission sonore d'une source de bruit. Il ne représente pas le niveau ambiant au poste de travail dans un local industriel, ni le niveau reçu en un point donné dans l'environnement. Un tissu normatif dense définit les modalités de mesurage de cette grandeur. Le fournisseur de l'équipement de travail s'engage généralement sur la valeur de celle-ci. Elle est différente de celle obtenue sur le terrain. En effet, au bruit émis par l'équipement considéré, s'ajoute le bruit apporté par les autres équipements et les activités présentes. Le niveau sonore résultant est d'autant plus important que la réverbération est importante (dans un atelier, dans une zone fortement urbanisée). Ainsi, la pratique souvent rencontrée qui consiste à définir dans les cahiers des charges, aux fournisseurs de machines, un objectif de 85 dB(A) à un mètre est une interprétation maladroite et non fondée des exigences réglementaires.

(3) Puissance acoustique = énergie sonore émise par une source dans toutes les directions de l'espace.

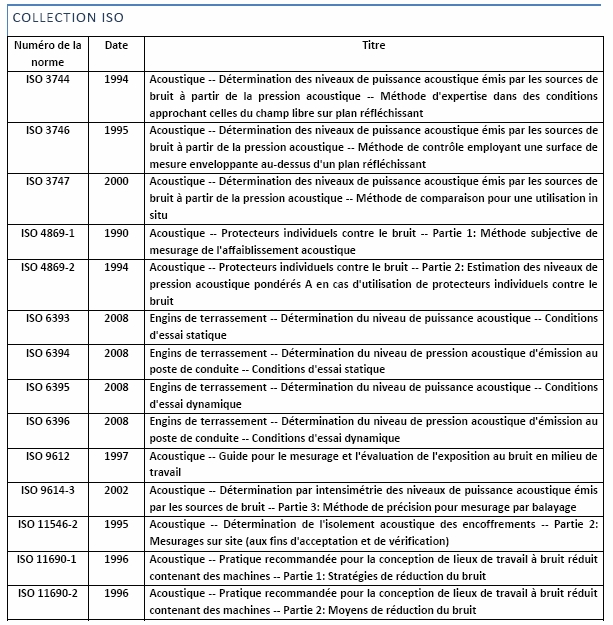

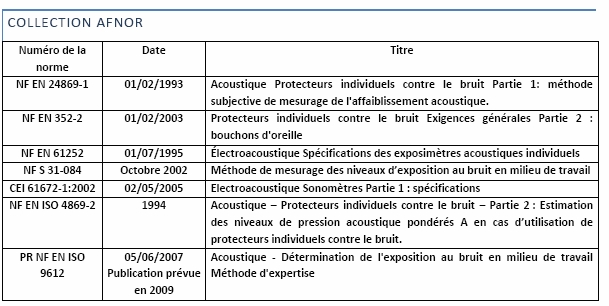

Normes

Textes réglementaires

Extrait du code du travail

Titre III - Prévention des risques d'exposition au bruit

Chapitre I - Dispositions générales

Section 1 - Définitions

Art. R. 4431-1. - Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit : 1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;

2° Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;

3° Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de calcul de ces paramètres physiques.

Section 2 - Valeurs limites d'exposition professionnelle

Art. R. 4431-2. - Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :

| VALEURS D'EXPOSITION | NIVEAU D'EXPOSITION |

| 1° Valeurs limites d'exposition | Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) |

| 2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1 | Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C) |

| 3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1o de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1 | Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C) |

Art. R. 4431-3. - Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur.

Les valeurs d'exposition définies aux 2° et 3° de ce même article ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.

Art. R. 4431-4. - Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'inspecteur du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention.

Cette substitution ne peut être faite qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.

Chapitre II - Principes de prévention

Art. R. 4432-1. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.

Art. R. 4432-2. - La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-1.

Art. R. 4432-3. - L'exposition d'un travailleur, compte tenu de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ce dernier, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition définies au 1° de l'article R. 4431-2.

Chapitre III - Évaluation des risques

Art. R. 4433-1. - L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. Cette évaluation et ce mesurage ont pour but : 1° De déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4431-1 ; 2° De constater si, dans une situation donnée, les valeurs d'exposition fixées à l'article R. 4431-2 sont dépassées.

Art. R. 4433-2. - L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et réalisés par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service de santé au travail. Ils sont réalisés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans.

Art. R. 4433-3. - Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

Art. R. 4433-4. - Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés. Ils sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel. Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

Art. R. 4433-5. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les éléments suivants :

1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;

2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre Ier ;

3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à ce risque, notamment les femmes enceintes ;

4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;

5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;

6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants d'équipements de travail, en application des règles techniques de conception mentionnées à l'article R. 4312-1 ;

7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;

8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux placés sous la responsabilité de l'employeur ;

9° Les conclusions du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs ;

10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation.

Art. R. 4433-6. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre conformément aux articles R. 4432-3 et R. 4434-6, ainsi qu'aux dispositions des chapitres IV et V. L'employeur consulte à cet effet le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

Art. R. 4433-7. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du mesurage des niveaux de bruit.

Chapitre IV - Mesures et moyens de prévention

Section 1 - Prévention collective

Art. R. 4434-1. - La réduction des risques d'exposition au bruit se fonde sur, notamment :

1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition au bruit ou nécessitant une exposition moindre ;

2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ;

3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;

4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;

5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ;

6° Des moyens techniques pour réduire le bruit aérien en agissant sur son émission, sa propagation, sa réflexion, tels que réduction à la source, écrans, capotages, correction acoustique du local ;

7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation ; 8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ; 9° La réduction de l'exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l'intensité de l'exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, en prévoyant notamment des périodes de repos.

Art. R. 4434-2. - Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4434-1.

Art. R. 4434-3. - Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.

Art. R. 4434-4.- Lorsque la nature de l'activité conduit à faire bénéficier les travailleurs de l'usage de locaux de repos placés sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.

Art. R. 4434-5. - En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues au présent chapitre aux besoins des travailleurs particulièrement sensibles aux risques résultant de l'exposition au bruit.

Art. R. 4434-6. - Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application du présent chapitre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :

1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout renouvellement.

Section 2 - Protection individuelle

Art. R. 4434-7. - En cas d'impossibilité d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit par d'autres moyens, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ; 2° Lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures définies au 2o l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés.

Art. R. 4434-8. - Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible. Ils sont choisis après avis des travailleurs intéressés, du médecin du travail et, éventuellement, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

Art. R. 4434-9. - L'employeur vérifie l'efficacité des mesures prises en application du présent chapitre.

Art. R. 4434-10. - L'employeur conserve les références des types et modèles de protecteurs auditifs individuels affectés aux travailleurs en vue d'en assurer un remplacement adéquat lorsqu'ils sont usagés.

Chapitre V - Surveillance médicale

Art. R. 4435-1 - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies au 2° de l'article R. 4431-2. Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive.

Art. R. 4435-2. - Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures définies au 3° de l'article R. 4431-2 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d'un examen audiométrique préventif. Cet examen a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l'évaluation et les mesurages prévus à l'article R. 4433-1 révèlent un risque pour la santé du travailleur.

Art. R. 4435-3. - Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.

Art. R. 4435-4. - Lorsqu'une altération de l'ouïe est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail, l'employeur :

1° Revoit en conséquence l'évaluation des risques, réalisée conformément au chapitre III ;

2° Complète ou modifie les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V ;

3° Tient compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux chapitres IV et V, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d'exposition.

Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable.

Art. R. 4435-5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que respecte le médecin du travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens.

Chapitre VI - Information et formation des travailleurs

Art. R. 4436-1. - Lorsque l'évaluation des risques fait apparaître que des travailleurs sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures, définies au 3° de l'article R. 4431-2, l'employeur veille à ce que ces travailleurs reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail.

Ces informations et cette formation portent, notamment, sur :

1° La nature de ce type de risque ;

2° Les mesures prises en application des chapitres IV et V, et, en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition, de l'article R. 4434-6 en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent;

3° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention fixées au chapitre premier ;

4° Les résultats des évaluations et des mesurages du bruit réalisés en application du chapitre III, accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels ;

5° L'utilisation correcte des protecteurs auditifs individuels ;

6° L'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe ;

7° Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale renforcée ;

8° Les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit.

Chapitre VII - Dispositions dérogatoires

Art. R. 4437-1.- Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail et en l'absence d'alternative technique, l'utilisation permanente des protecteurs auditifs individuels est susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations aux dispositions de l'article R. 4432-3 et des 1° et 2° de l'article R. 4434-7.

Art. R. 4437-2.- L'employeur précise, dans la demande de dérogation adressée à l'inspecteur du travail, les circonstances qui justifient cette dérogation et la transmet avec l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.

Art. R. 4437-3. - La dérogation de l'inspecteur du travail est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au minimum. Les travailleurs intéressés font l'objet d'un contrôle audiométrique périodique.

Art. R. 4437-4. - La dérogation accordée par l'inspecteur du travail est d'une durée d'un an, renouvelable. Elle est retirée dès que les circonstances qui l'ont justifiée disparaissent.

Directives et recommandations

Directive n° 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JOCE n° L 42 du 15 février 2003)

Directive n° 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JOCE du 18 juillet 2002)

Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (JOCE n° L 162 du 3 juillet 2000)

Recommandation de la Commission du 6 août 2003 relative aux lignes directrices sur les méthodes provisoires révisées de calcul du bruit industriel, du bruit des avions, du bruit du trafic routier et du bruit des trains, ainsi qu'aux données d'émission correspondantes (JOCE n° L 212 du 2 août 2003)

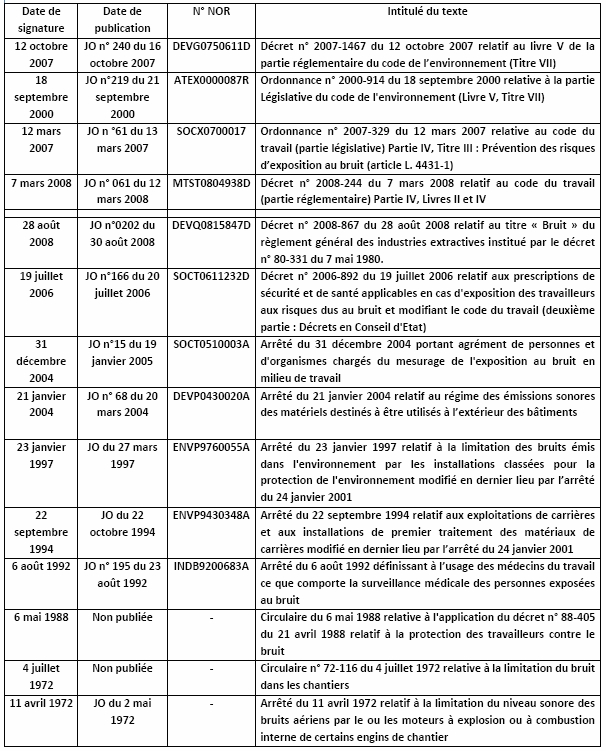

Lois - Décrets - Arrêtés - Circulaires - en rapport avec la protection des travailleurs contre le bruit

Tableau 6 : Lois, décrets, circulaires et arrêtés relatifs au bruit

Types d'instruments servant à évaluer le bruit

Le sonomètre

Le sonomètre se compose d'un microphone, de circuits électroniques et d'un affichage. Après avoir été captées par le microphone, les petites variations de pression d'air produites par le son sont transformées en signaux électriques, qui sont alors traités dans la circuiterie électronique de l'instrument et qui s'affichent en décibels de niveau sonore. Cet instrument mesure le niveau de pression acoustique à un moment donné dans un endroit particulier.

La personne qui prend les mesures doit tenir le sonomètre à bout de bras, à la hauteur des oreilles de ceux qui sont exposés au bruit. Dans la plupart des cas, l'orientation du microphone par rapport à la source de bruit importe peu. La façon de tenir le microphone est expliquée dans le guide d'utilisation de l'instrument. Le calibrage du sonomètre doit être vérifié avant et après chaque utilisation. Ce procédé est également expliqué dans le guide d'utilisation.

La plupart des sonomètres offrent deux modes de lecture : LENT et RAPIDE, selon la durée pendant laquelle l'instrument enregistre les niveaux sonores avant d'en faire la moyenne puis d'afficher celle-ci à l'indicateur. En milieu de travail, les niveaux sonores devraient être enregistrés en mode LENT.

Le sonomètre de classe 2 est assez précis pour les évaluations en milieu industriel. Le sonomètre de classe 1, plus précis mais aussi beaucoup plus coûteux, peut servir pour les travaux de génie civil, de laboratoire et de recherche. Les sonomètres dont la précision est inférieure à la classe 2 ne devraient pas être utilisés pour mesurer le bruit en milieu de travail.

Le sonomètre " ordinaire " ne prend que des mesures ponctuelles, ce qui suffit dans les lieux de travail où le niveau de bruit est uniforme, mais ne permet pas d'établir une moyenne d'exposition sur la durée d'un poste de travail lorsque les bruits sont impulsifs, intermittents ou variables. Dans de tels milieux, un audiodosimètre ou un sonomètre intégrateur est nécessaire.

L'audiodosimètre

L'audiodosimètre est un petit appareil léger qui se porte à la ceinture et qui est relié à un petit microphone qui s'attache au col, près de l'oreille du porteur. Cet appareil enregistre les niveaux sonores, dont il calcule la moyenne. Il est très utile dans un milieu où la durée et l'intensité des bruits varient et où le travailleur se déplace.

Les trois valeurs suivantes doivent être fixées :

(a) Niveau de référence : Limite d'exposition pour 8 heures par jour, 5 jours par semaine.

(b) Taux d'échange : Un taux d'échange de 3 dB est fixé pour la France.

(c) Seuil d'enregistrement : Niveau sonore en dessous duquel l'appareil n'enregistre pas de données sur le bruit.

En portant l'audiodosimètre pendant un poste de travail complet, on obtient la moyenne et la dose d'exposition au bruit. Elle se rapporte ordinairement à l'exposition maximale permise. Lorsqu'on dit qu'un travailleur a reçu une dose sonore de 100 % sur un poste de travail, cela signifie qu'il a été exposé en moyenne au maximum permis. Par exemple, si le niveau de référence est fixé à 80 dB(A), une exposition de 8 heures à 80 dB(A) donne une dose de 100 %. Une exposition de 4 heures à 83 dB(A) donne aussi une dose de 100 %, alors qu'une exposition de 8 heures à 83 dB(A) donne une dose de 200 %.

Le fabricant règle ordinairement le dosimètre au niveau de référence et au taux d'échange en vigueur (+3 dB pour la France).

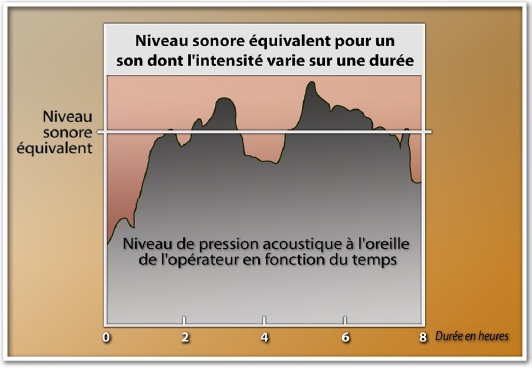

Les dosimètres donnent également un niveau sonore équivalent. Ceci représente la moyenne d'exposition sur une durée d'enregistrement ainsi qu'un total d'énergie sonore égal à celui des bruits variables effectivement enregistrés pendant cette période. Les données scientifiques portent à croire que c'est l'énergie sonore totale qui détermine la perte auditive. Lorsqu'une personne est exposée à divers niveaux sonores sur une période de 8 heures, il est possible de calculer un niveau sonore équivalent qui a le même total d'énergie sonore et qui produit les mêmes effets sur l'ouïe (Figure 15).

Sur la Figure 15, la partie grise illustre les changements de niveaux sonores dans le temps. La courbe représente la variation de l'exposition au bruit sur une durée de 8 heures.

Le sonomètre intégrateur

Le sonomètre intégrateur ressemble à l'audiodosimètre. Il établit un niveau sonore équivalent sur une période d'enregistrement des bruits. La principale différence est qu'en général, il ne marque pas l'exposition personnelle, puisqu'il est tenu à la main plutôt que d'être porté sur soi.

Le sonomètre intégrateur établit les niveaux sonores équivalents en un endroit précis, sur un bruit donné, même si le niveau sonore réel de ce bruit varie continuellement. Cet instrument utilise un taux d'échange préprogrammé avec une constante temporelle équivalant au mode LENT du sonomètre ordinaire.

Quand faut-il utiliser un pare-vent ?

L'air qui souffle sur le microphone peut fausser l'enregistrement du bruit. En présence de mouvements d'air importants, il faut donc recouvrir le microphone d'un pare-vent. Les fournisseurs d'instruments de mesure du bruit proposent ces articles.

Figure 15 : Niveau sonore équivalent pour un son dont l'intensité varie sur une durée

Critères de choix d'un appareillage de mesure (sonomètre classique - sonomètre intégrateur, dosimètre)